Suricate

Fiche Information

Nom scientifique : Suricata suricatta

Classification : Mammifère

Taille moyenne : 25 à 30cm de long, 20 à 25cm de queue

Poids moyen : 620 à 970g

Longévité : 5 à 15 ans à l’état sauvage, 10 à 20 ans en captivité

Habitat : Savanes, Broussailles, Prairies, Déserts

Régime Alimentaire : Carnivore à forte tendance insectivore

Comportement social : En groupes jusqu’à 30 individus

Période de reproduction : Toute l’année

Maturité sexuelle : Vers 1 an

Gestation/Incubation : Environ 2 mois et demi, 3 à 4 petits par portée

Statut de conservation :

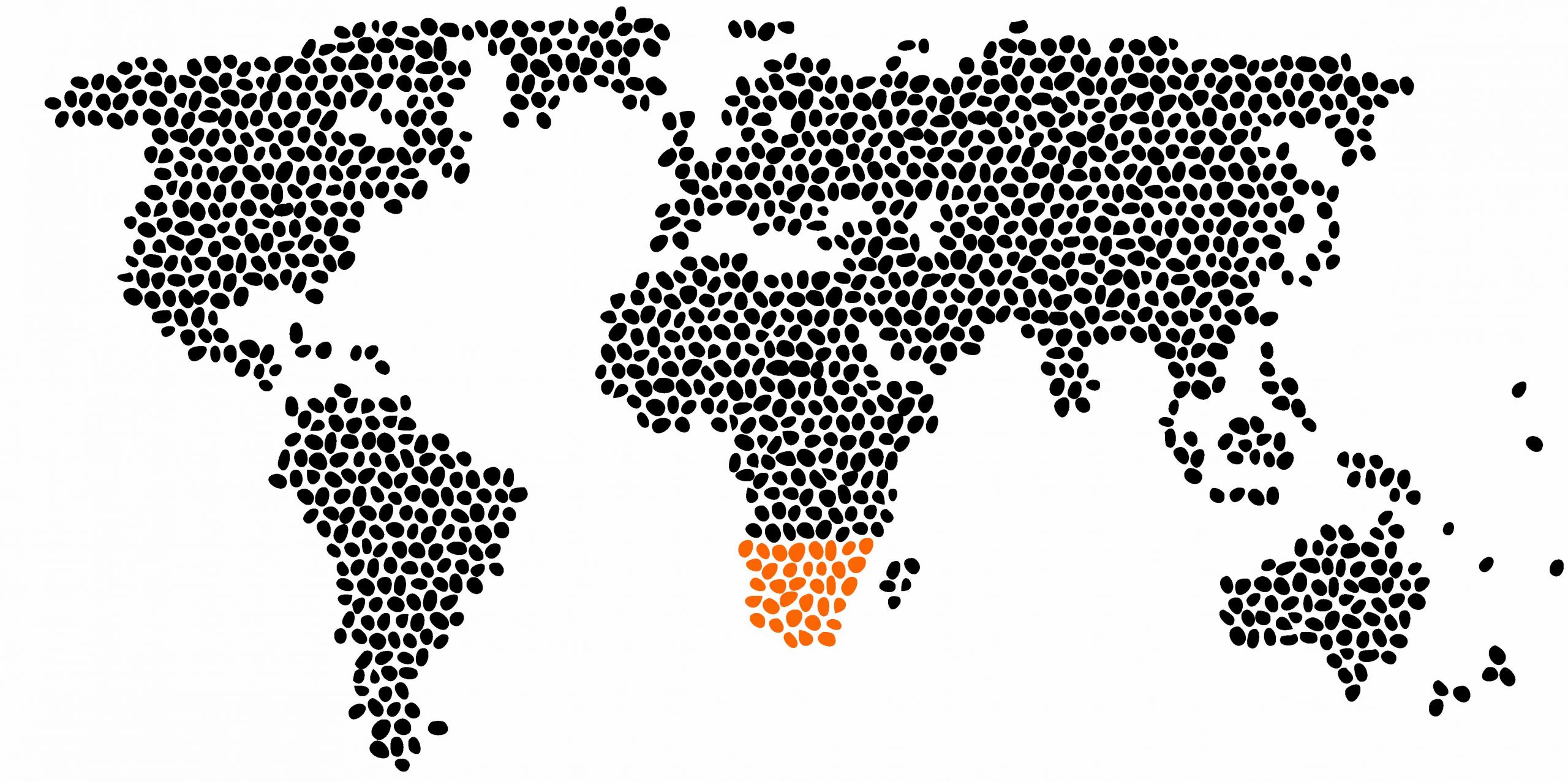

Répartition géographique

Description

Le suricate est un célèbre petit mammifère africain de la famille des mangoustes. Il s’agit du seul représentant du genre Suricata caractérisé par un corps allongé, une tête large avec de grands yeux et un museau pointu, une queue longue et fine et des pattes antérieures pourvues de grandes griffes très utiles pour creuser le sol.

Ce petit prédateur chasse parfois des petits vertébrés, mais se nourrit surtout d’insectes et d’arthropodes, notamment des scorpions. Ses dents très pointues sont un avantage pour percer la carapace de ces derniers. Le suricate peut aussi manger des fruits ou encore des graines, vivant dans des zones désertiques, il peut se passer de boire et se contente de l’eau contenue dans son alimentation.

Le suricate habite les déserts et autres milieux ouverts arides de l’Afrique subsaharienne. Il creuse un important réseau de galeries souterraines qui lui serviront d’abri, de lieu de repos et de nid. Cette espèce territoriale marque son espace de vie en se « frottant » à des endroits stratégiques pour y laisser son odeur, mais aussi en y déposant des déjections que ses glandes anales rendent très odorantes. De cette façon, ses potentiels concurrents sont avertis de sa présence et savent qu’ils ne sont pas les bienvenus.

Cette espèce est très sociale et forme des groupes familiaux qui se regroupent en clans bien hiérarchisés pouvant atteindre une trentaine d’individus. L’entraide entre congénères est très présente chez cette espèce, par exemple pour élever conjointement les petits et leur apprendre à chasser, ou encore pour s’alerter face à un danger.

Surnommé « la sentinelle du désert », le suricate est en effet un guetteur particulièrement efficace. Il se dresse sur ses deux pattes arrière afin d’observer son environnement à la recherche d’éventuels prédateurs sur terre et dans les airs. En cas de danger, comme l’apparition d’un rapace ou d’un chacal dans les parages, il prévient le reste de la colonie en poussant un cri d’alerte. Ce cri varie en fonction du prédateur et permet ainsi aux membres du groupe de s’adapter à la menace et de se protéger de la meilleure manière. Cette surveillance du territoire est réalisée par tous les adultes du clan à tour de rôle.

Selon l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), le suricate est classé en « préoccupation mineure ». Il n’y a pas de menace grandissante sur ce mammifère et on estime que sa population sauvage est plutôt stable.